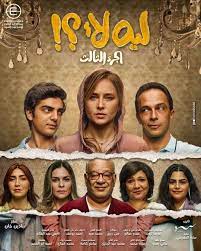

“الصفا الثانوية بنات”.. مرآة غير مُكتملة لانعكاس عالم الفتيات

كتبت: هبة جلال

تنطلق الفكرة الأساسية لفيلم “الصفا الثانوية بنات” من نقطة قوية وجذابة، وهي استكشاف العالم الخفي للفتيات المراهقات في المرحلة الثانوية، فهو عالمٌ مليءٌ بالصراعات والتحديات والقضايا المُتنوعة، التي تُشكل هذه المرحلة العمرية الحساسة، ومُجرد مُحاولة الغوص في أعماق هذه الهموم والتطلعات، وتقديم صورة واقعية لها، يُعتبر أمرًا يستحق التقدير؛ خاصة في ظل قلة الأعمال السينمائية المصرية التي تتعامل بجدية وعمق مع هذه الشريحة الهامة.

لكن سُرعان ما نكتشف أن هذا الطموح الأولي يواجه تحديات هيكلية وتطويرية جوهرية في السيناريو، فالفيلم خلال سعيه لرسم صورة بانورامية واسعة لهذا العالم من خلال حكايات مُتداخلة، يُقدم لنا بنية سردية طموحة، قد تتحول إلى نقطة ضعفٍ.

هذه التعددية التي كان من المُمكن أن تُثري النسيج الدرامي، وتُعمق فهمنا لتجارب المراهقات، تجد نفسها في منطقة ضبابية من التشتيت، مما يُهدد بتسطيح المُعالجة، وتفتيت التركيز، وهنا يبرز التساؤل: هل استطاع السيناريو إدارة هذه الخيوط المُتعددة ببراعة، وتقديم رؤية مُتماسكة وشاملة؟

وينعكس هذا التحدي الهيكلي بشكلٍ مُباشرٍ على تطور الشخصيات، والمُعالجة الدرامية للقضايا المطروحة، ونشعر بأن بعض الشخصيات لم تُمنح المساحة الكافية للتنفس والتطور بشكلٍ مُقنعٍ، وأن قضايا محورية طُرحت كلمحاتٍ سريعة؛ لتفقد بذلك القدرة على ترك أثرٍ عميقٍ لدى المُشاهد، فـ “التنمر، الضغوط الأسرية، الحب الأول، تأثير السوشيال ميديا”، جميعها موضوعات تستحق التعمق؛ لكن زحامها في سياقٍ واحدٍ أضعف من تأثير كلِّ منها على حدةٍ، هذا يُذكرنا بأفلامٍ كلاسيكية تناولت فترة المُراهقة، وركزت على بؤرة درامية واحدة أو اثنين على الأكثر؛ لتغوص في أعماقها، وتُقدم لنا فهمًا حقيقيًا لشخوصها وصراعاتها.

الحوار واللغة المُستخدمة

أما بالنسبة للحوار، فيُمثل أحد أبرز مواطن الضعف في الفيلم، ففي كثيرٍ من الأحيان بدا الحوار مُباشرًا وتقريريًا، يفتقر إلى العُمق والإيحاء، تشعر وكأن الشخصيات تتحدث لتوصيل معلومة أو فكرة للمُشاهد؛ بدلًا من أن يكون الحوار نابعًا من طبيعتهم وتفاعلهم مع الموقف.

ومن جانب اللغة المُستخدمة، حاولت أن تكون قريبة من لغة الشباب؛ لكنها في بعض الأحيان بدت مُفتعلة، كذلك عانى السيناريو من بعض الثغرات المنطقية، وعدم وضوح دوافع بعض الشخصيات، مما يُذكرنا كيف كانت سيناريوهات الأفلام العظيمة تبني الشخصية تدريجيًا، وتكشف عن دوافعها من خلال أفعالها، وردود أفعالها، وليس من خلال حوارٍ مُلقنٍ.

هذا الضعف المُتراكم في البناء، وتطوير الشخصيات، وجودة الحوار، ينعكس بدوره على عمق المُعالجة الدرامية للقضايا التي يطرحها الفيلم، ونتيجة لذلك يتأثر الإيقاع السردي العام للعمل؛ ليظل في نهاية المطاف أقرب إلى مُسوِدة أولية طموحة، تستدعي ضرورة الخضوع لعملية صقل وتطوير مُكثفة؛ ليتحول إلى نصٍ سينمائيٍ مُتكاملٍ قادرٍ على ترك أثرٍ حقيقي ودائم لدى المُشاهد.

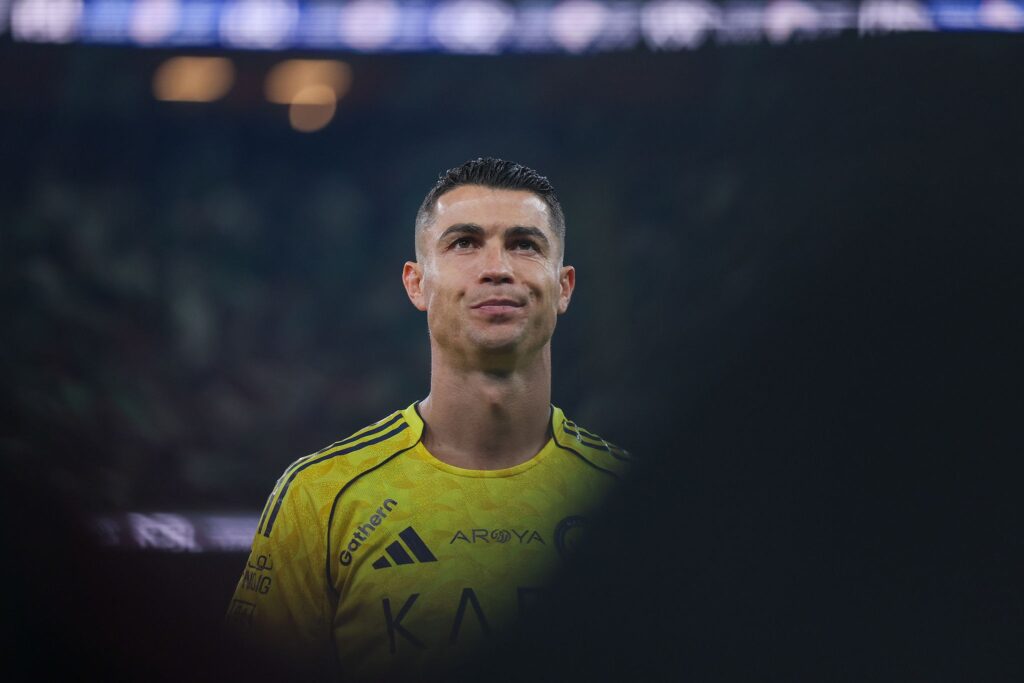

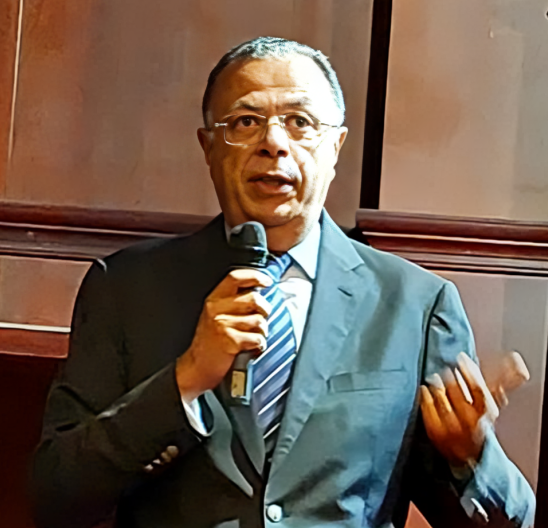

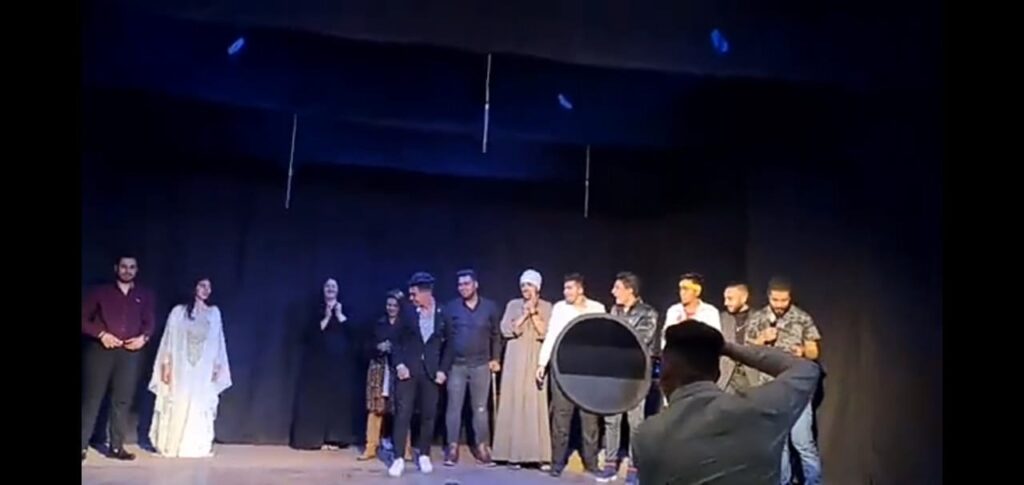

الإخراج والأداء التمثيلي

وعلى صعيد الإخراج، يُمكن مُلاحظة مُحاولة جادة من المُخرجة؛ لخلق أجواءٍ واقعية تعكس حياة الفتيات، من خلال استخدامها للغة بصرية عصرية، واعتمادها على وجوهٍ جديدة، وجميعها نقاط إيجابية تُحسب لها؛ لكن في المُقابل افتقد العمل إلى رؤية إخراجية أكثر تماسكًا وتميزًا، وبعض المشاهد بدت تقليدية في تكوينها وحركتها، ولم تحمل تلك البصمة الفريدة التي تُميز مخرجًا عن آخر، والإيقاع العام للفيلم كان مُتذبذبًا؛ حيث يشعرك ببطءٍ في بعض المشاهد، وتسارع غير مُبرر في أخرى، مما أثر على انسيابية السرد، وتفاعل المُشاهد مع الأحداث.

وكان الأداء التمثيلي من نقاط القوة القليلة في هذا العمل، فالمُمثلات الشابات بذلن جهدًا واضحًا في تجسيد شخصياتهن، واستطعن في بعض اللحظات أن ينقلن لنا صدق مشاعرهن، وتوتر علاقتهن؛ إلا أن خبرة المُمثل هي سلاح ذو حدين، ففي حين أن الوجوه الجديدة تضفي واقعية على شخصيات المراهقات، إلا أنها في بعض الأحيان تفتقر إلى العمق الأدائي، والقدرة على التعبير عن الانفعالات المُعقدة بدقةٍ، كنت أتمنى لو أن المخرجة أولت اهتمامًا أكبر بتوجيه الممثلات والعمل على تفاصيل أدائهن، لا سيما في المشاهد التي تتطلب حسًا دراميًا عاليًا.

عناصر فنية وخطوط درامية

وعلى صعيد العناصر الفنية الأخرى: كالتصوير، الموسيقى، المونتاج، فقد كانت في مُجملها تقليدية، ولم تضف الكثير إلى التجربة السينمائية، فالتصوير لم يتميز بزوايا مُبتكرة أو إضاءة مُعبرة، والموسيقى التصويرية كانت في بعض الأحيان مُبالغًا فيها، وتفرض على المشاهد شعورًا مُعينًا بدلًا من أن تنبع بشكلٍ طبيعي من السياق الدرامي، أما المونتاج فقد افتقر في بعض الأحيان إلى السلاسة، والربط المُحكم بين المشاهد.

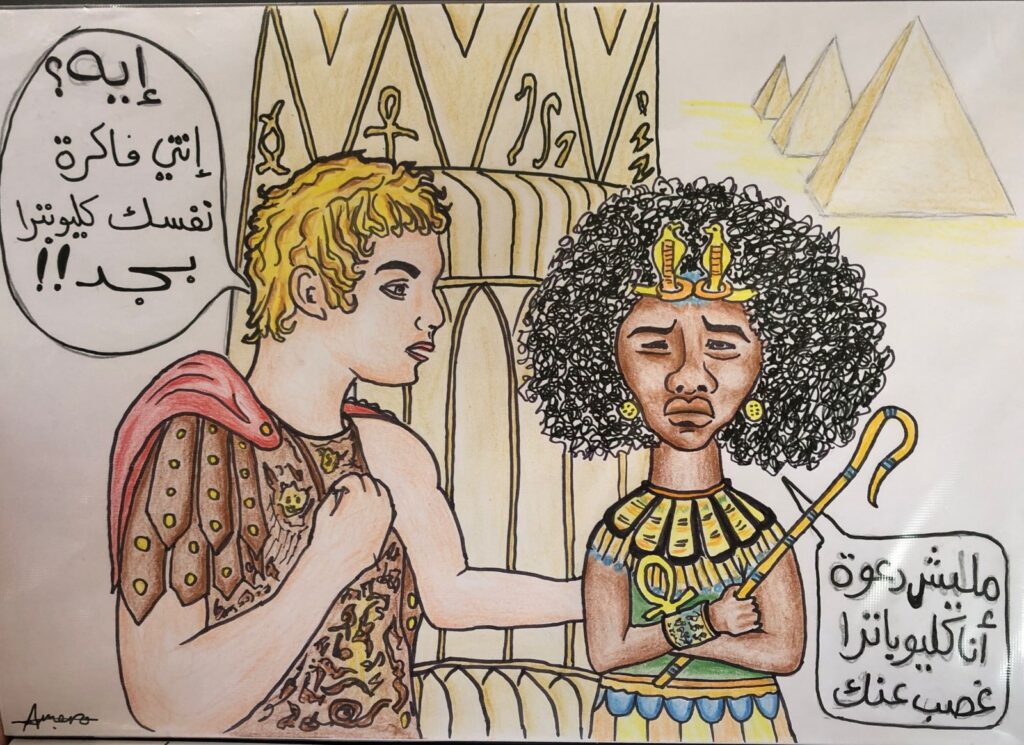

يعتمد الفيلم على تعدد الخطوط الدرامية، وهو ما يفتح الباب لتحليله من خلال عدسة نظرية التفكيك، وهذه النظرية التي أسسها “جاك دريدا” تدعونا إلى تفكيك النصوص؛ للكشف عن التناقضات الداخلية، والافتراضات الضمنية التي تقوم عليها، وبالفعل ففي “الصفا الثانوي بنات” نلاحظ تباينًا لافتًا في مُعالجة القضايا المطروحة، فبينما يتم تسليط الضوء بشكلٍ نسبيٍ على قضية التنمر تُمرر قضايا أخرى لا تقل أهمية؛ مثل: الضغوط الأسرية، أو البحث عن الهوية بوتيرة سريعة وعابرة، هذا التفاوت يكشف عن “مركزية” مُعينة في السرد؛ حيث تحتل قضية التنمر بؤرة الاهتمام، بينما تُهمش قضايا أخرى، مما يخلق نوعًا من عدم التوازن في الصورة الكلية التي يحاول الفيلم رسمها لعالم المُراهقات.

علاوة على ذلك؛ يمكن تفكيك مفهوم “الصداقة” الذي يقدمه الفيلم، هل تُعرض هذه العلاقة كنموذج ٍمثاليٍ خالٍ من الشوائب؟ أم أنها تخضع أيضًا لديناميكيات التنافس والغيرة والاختلافات الطبقية؟ كما يُقدم الفيلم لمحات من هذه الجوانب الأخيرة لكنه لا يطورها بشكلٍ كاملٍ مما يترك المشاهد أمام بنية سردية غير مُستقرة، تحمل في طياتها تناقضات ضمنية حول طبيعة العلاقات الإنسانية المُعقدة في هذه المرحلة العمرية.

شخصيات ونظريات نقدية

أما عن تحليل شخصيات الفيلم، فيستدعي الغوص في أعماق النظريات النفسية المُتعددة؛ على سبيل المثال، يمكن فهم صراعات الفتيات في إطار نظرية “إريك إريكسون” لمراحل النمو النفسي الاجتماعي، وتحديدًا مرحلة الهوية مقابل اضطراب الدور، فالمراهقات في الفيلم يبحثن عن ذواتهن ومكانتهن في المُجتمع، وعن القيم التي يؤمنن بها، و”التنمر، الضغوط الأسرية، التجارب العاطفية الأولى” جميعها تُمثل تحديات حقيقية لهذه المرحلة، وقد تؤدي إلى شعور بالضياع، وعدم اليقين بالذات.

كما يمكن تطبيق مفاهيم من نظرية “التعلق”؛ لفهم طبيعة العلاقات بين الفتيات، هل تبحثن عن سند عاطفي وأمان في صداقاتهن؟ هل تُعانين من أنماط تعلق غير آمنة نتيجة لتجارب سابقة أو علاقات أسرية مُضطربة؟ فبعض المشاهد التي تصور الخلافات والغيرة بين الصديقات تعكس بوضوح هذه الديناميكيات النفسية المُعقدة.

بالإضافة إلى ذلك؛ لا يمكن إغفال تحليل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على شخصيات الفتيات، من خلال منظور نظرية “المُقارنة الاجتماعية”، كيف تؤثر الصور النمطية المثالية التي يرونها على الإنترنت على تقديرهن لذواتهن وثقتهن بأنفسهن؟ الفيلم يُلمح إلى هذه القضية؛ لكن كان من الأفضل تعميقها بشكلٍ ملحوظٍ من خلال استكشاف الآليات النفسية الدقيقة التي تجعل هذه المُقارنات مؤذية ومُدمرة للذات.

وبالنظر إلى الفيلم في سياقه الأوسع، لا يُمكن فهم “الصفا الثانوي بنات” بمعزلٍ عن واقعه الاجتماعي، وهنا تُبرز أهمية نظريات علم الاجتماع في تحليل الدينامكيات المعروضة؛ على سبيل المثال، يُمكن تطبيق نظرية “الصراع”؛ لفهم التوترات والخلافات بين الطالبات، والتي قد تعكس اختلافات طبقية أو قيمية أعمق، هل الصراعات مجرد خلافات شخصية عابرة؟ أم تُعبيرٌ عن بنى اجتماعية أوسع نطاقًا؟ كما يُمكن الاستعانة بمفهوم التنشئة الاجتماعية؛ لفهم كيف يتم تشكيل هويات الفتيات من خلال “الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام”، ويقدم الفيلم نماذجًا مُختلفة للتنشئة الاجتماعية، بعضها داعمٌ وإيجابيٌ، والبعض الآخر مُقيدٌ وسلبيٌ، وتحليل هذه النماذج يُمكن أن يُسلط الضوء على التحديات المُتنوعة التي تواجه الفتيات في مُجتمعنا.

ويكتسب الفيلم بُعدًا آخر عند النظر إليه، من خلال عدسة نظرية “النسوية”، كيف يتم تمثيل الفتيات على الشاشة؟ هل يتم تقديمهن كفاعلات قادرات على اتخاذ قراراتهن؟ أم كضحايا للظروف الاجتماعية؟ هل يتم تناول قضاياهن بجدية واحترام؟ أم يتم اختزالهن في أدوارٍ نمطية سطحية؟ تحليل هذه الجوانب يُمكن أن يكشف عن الرسائل الضمنية التي يُرسلها الفيلم حول دور المرأة ومكانتها في المُجتمع.

وبالانتقال إلى العناصر السينمائية التي تشكل لغة الفيلم، يُمكن تحليلها من خلال نظريات نقدية مُختلفة؛ على سبيل المثال، يمكن تطبيق “النظرية الشكلية”؛ للتركيز على كيفية استخدام اللغة البصرية (التصوير، الإضاءة، التكوين، المونتاج، الموسيقى) لخلق معنى وتأثير عاطفي.

وهنا يبرز التساؤل حول مدى قدرة المخرجة على استخدام هذه العناصر بشكلٍ مُبتكرٍ وفعالٍ لخدمة السرد، وكما أشرت سابقًا كان هناك بعض القصور في هذا الجانب؛ حيث بدت بعض الخيارات تقليدية ولم تضف عمقًا إضافيًا للفيلم.

أخيرًا، لا يمكن إغفال النظر إلى الفيلم من منظور نظرية “الاستقبال”، التي تُركز على كيفية استقبال الجمهور للفيلم، وتفسيره كيف يمكن أن يتفاعل الجمهور المستهدف (المراهقات وعائلاتهن) مع القضايا المطروحة؟ هل سيجدن أنفسهن وشواغلهن مُمثلة بشكلٍ صادقٍ؟ هل سيُثير الفيلم نقاشًا وحوارًا حول هذه القضايا الهامة؟

وفي الختام، يتركنا فيلم “الصفا الثانوي بنات” أمام تساؤلاتٍ أكثر من إجابات قاطعة، لقد طرح الفيلم أسئلة مهمة حول عالم المراهقات المصرية وقضاياهن؛ لكنه لم يُقدم إجابات كافية أو رؤية فنية مُكتملة الأركان، فالفيلم يُمثل خطوة أولى واعدة؛ لكنه يحتاج إلى مزيدٍ من العمل والعمق؛ ليتحول إلى تجربة سينمائية مؤثرة ودائمة.

English

English